Que Islero, aquel negro Miura de 459 kilos, corneara a Manolete en Linares el día 28 de agosto de 1947, no significa que lo matara.

Cuentan que Manolete; cansado de torear, superado por sus problemas personales (su madre nunca aprobó su relación con la actriz Lupe Sino) y harto de que la afición solo le valorara de camino a las enfermerías; se encontraba en un bajo momento físico. Su extrema delgadez y su lividez eran alarmantes.

Reconoció en una entrevista a José María Carretero, «El Caballero Audaz», en el diario «Jornada» que su intención era retirarse al finalizar la temporada: «Me retiro profesionalmente al final de la temporada». «La existencia que llevamos los toreros es muy triste. De un lado para otro, sin descansar en ninguna parte, cargados de angustias, llevando a cuestas la vergüenza de las tardes malas cuando el público se convierte en una fiera pululante, de terrible crueldad». «Siempre con una interrogación: Dios mío, ¿cómo quedaré en esta corrida? ¿Me matará un toro esta tarde?». «Y si la muerte me llega nunca me cogerá en ese momento feo de la cobardía, sino con el gesto rabioso del luchador».

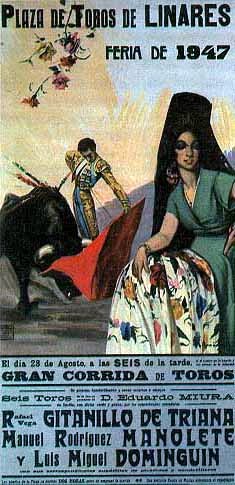

Tarde calurosísima en Linares para una tarde de toros cuyo cartel lo completaban Gitaniyo de Triana y Luis Miguel Domnguín.

Islero era el quinto de la tarde, un Miura en puntas, negro, entrepelado, bragado y descastado. Manolete ya le observó las dificultades de inicio, aún así y ante la exigencia del público: «lo muleteó por bajo, parándose en unos tremendos derechazos y cinco manoletinas tremendas, dos ayudadas por alto. Entró a matar un poco sesgado, de dentro a fuera, marcando mucho el volapié, y en el mismo tiempo arrancó el toro, que le clavó el asta derecha. La cornada fue seca, se lo llevó hacia arriba, le dio la vuelta y lo tiró al suelo.» (Crónica de ABC).

Lo que después sucedió allí, fue un cúmulo de desaciertos y fatalidades, empezando por la equivocación de puerta al sacarlo del ruedo y tuvieron que desandar camino de la enfermería, mientras manaba un chorro de sangre de la pierna del diestro.

Ya en la enfermería, el Dr. Fernando Garrido, cosío inmediatamente venas y arterias para taponar tan enorme hemorragia. De allí se desprende el primer parte facultativo: » “Destrozo de las fibras musculares del sartorio, la fascia cibiforme, el recto externo, con rotura de la vena safena y contorneando el paquete vascular nervioso de la arteria femoral con extensa hemorragia y fuerte shock traumático. Pronostico muy grave”.

La primera intervención duró cuarenta minutos, donándole sangre el policía Juan Sánchez. Las transfusiones en esa época se hacían con enormes jeringuillas Juvelet, una hipodérmica que succionaba la sangre del donante al brazo del enfermo.

A Manolete le dolía mucho la pierna, pero aún tuvo fuerzas para preguntar “¿y murió?”.“Si, maestro, Islero murió sin requerir puntilla” le respondieron. Junto a su cama colocaron las orejas y el rabo.

Fue trasladado en camilla, como si de un cortejo fúnebre se tratara, al hospital de Los Marqueses de Linares, en donde se le practicó una nueva transfusión con un plasma noruego donado tres meses antes. Esa sangre ya se había usado en un accidente en Cádiz y causó reacciones funestas, pues estaba infectada. Garrido y Corzo se opusieron, pero el doctor Giménez de Guinea, amigo personal de Manolete, tomó la decisión y se procedió a trasvasárselo al herido. Instantes después de penetrar el plasma en sus venas, Manolete profiere “no veo nada”, luego pronuncia el nombre de su peón de confianza “David, David” y muere. Este es el trágico fin de Manolete después de diez horas de agonía.

Como cuenta Tico Medina en su libro «El día que mataron a Manolete»: Siempre se culpó a los médicos del fallecimiento del diestro, ya que «No había cojones para cortarle la pierna a Manolete. ¿Y sabe usted por qué? Porque nadie se imagina a Dios con una pierna menos».

Así pues, Islero hirió a Manolete, pero la infección que le produjo la transfusión de sangre contaminada fue lo que realmente acabó con la vida de uno de los diestros más grandes de la historia de la tauromaquia.

Por: Beatriz Blázquez