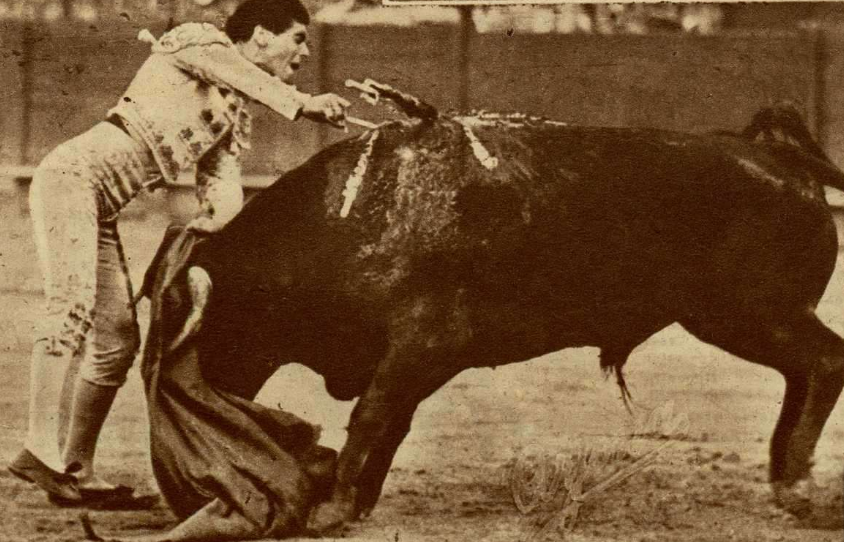

Écija, abril de 1931, el 8, vio nacer a un torero, uno más, no uno cualquiera: a Jaime Ostos. Tomó la alternativa el 13 de octubre de 1956, de manos de «El Litri» (padre, claro), haciendo las veces de padrino, y del maestro de Ronda, Antonio Ordóñez, haciendo las veces de testigo. Más tarde, confirmaría la alternativa de manos de un miembro de una de las grandes dinastías toreras, tal vez el más ilustre: Antonio Bienvenida. Sin embargo, fue su mentor en esto del arte de torear el isleño más puro, aunque el menos reconocido también: Don Rafael Ortega Domínguez. Todo queda dicho.

De Jaime Ostos tal vez quede su faceta torera eclipsada por el fenómeno que para la prensa rosa supuso. Sin embargo, es obligación de cualquiera se considere aficionado al magnífico mundo del toreo, recordar la magnitud y la pureza que impuso en los ruedos. Tres extremaunciones y un parte de defunción son manifestación patente de la verdad de su tauromaquia, de la verdad del toreo.

En tiempos donde el posmodernismo se ha superpuesto, unilateralmente, en todas las facetas y dimensiones artísticas y no artísticas de la vida humana, el sagrado arte de la tauromaquia no es una excepción. Un propio posmodernista define a dicha corriente como la disciplina de acostumbrarse a pensar sin moldes mi criterio. Traducido al mundo de los toros sería equivalente a romper con todos los cánones de la ortodoxia. Por tanto, en momentos en los que la estocada es suficiente que caiga «en lo negro», para convertirse en merecedor de todos los honores propios de un torero, es imprescindible recordar de voz de su máximo representante, con permiso del isleño antes citado, la correcta ejecución de la suerte suprema, o como la llamaban los revisteros antiguos, la hora de la verdad. En algunos casos, los propios toreros (no merecedores de calificarse como matadores, por lo que inmediatamente se referirá) son los que buscan, o más bien, provocan el indulto, de animales indignos de semejante honor.

Por Francisco Diaz