Era sólo un adolescente cuando se reunió la familia para celebrar la cena de Navidad y el asiento del bisabuelo estaba vacío. El día del Pilar volvió de El Berrocal en su yegua Paloma. En la lumbre estaban asando una embuelza de sardinas. El bisabuelo puso una jarra de vino entre las piernas y empezó a hacer boca hasta que acabó con la cena de los cinco criados. Le dio un aciburrio y la muerte tardó cuatro días en acabar con la vida de aquel hombretón que hablaba siempre en refranes para no discutir, y, fiel a su línea «de morir el burro que muera harto», se nos fue al otro mundo sin haber probado una medicina, ni montar en el tren.

Aquella noche se me atragantó la cena recordando al viejo amigo que se hizo cómplice de mis travesuras y no dijo nada cuando nos pilló en el corral toreando a la hija de la vaca Naranja. Con la congoja del recuerdo subí al despacho de mi padre y escribí a mano un desahogo que se titulaba «Vendrá sin Nochebuena», recordando su silla vacía. Se la mandé al redactor jefe de EL ADELANTO, que era Javier de Montillana, y cuando el domingo siguiente salíamos de misa mayor sentí el primer rubor de la fama porque la gente comentaba el artículo que había escrito en el periódico el nieto del tío Sicote.

A los pocos días llegó una carta del periódico animando a mi padre para que siguiera escribiendo. Luego, cuando hacía como que estudiaba Derecho, escribía todas las semanas un artículo, casi siempre sentimental o poético, y muchas noches vivía la bohemia del periodismo de los años 50 en la vieja redacción de Ramos del Manzano, cuando el periódico se hacía pausadamente, parando de vez en cuando para arreglar aquellas rotativas desvencijadas.

Allí estábamos hasta las tantas de la madrugada con Luciano Sánchez Fraile, el callado director; Juanito Delgado, que era funcionario de la Diputación; Delfín Val El Clarinero, que hacía los toros; Corín, el dibujante; Enrique de Sena, que ya preparaba su salto a La Gaceta, y el resto de veteranos que poco a poco se los fue tragando la muerte. Cuando cumplí los 30 años mi padre me recordó que me había divertido mucho pero todavía no había ganado ni una peseta, mientras mis hermanos se mataban a trabajar. Así que me fui a Madrid para hacer unas oposiciones a la Campsa, porque decía mi madre que lo más desengañado era un sueldo seguro todos los meses.

Pero como no tenía vocación de funcionario, volví a la bohemia y una madrugada conocí al director de Radio Juventud de España, que había leído mis artículos en EL ADELANTO, y me fichó para hablar de toros, sin que se me hubiera pasado por la cabeza ser crítico taurino. El resto ya lo sabéis. A los dos meses de escribir en El Ruedo, el ganadero don Manuel Arranz dijo en una asamblea: «Llegó el último y se ha puesto el primero», y poco después me dieron un homenaje en el antiguo Zaguán. Yo seguía encadenado a esta tierra mandando artículos a EL ADELANTO, donde seguía siendo uno más de la casa. Pero sin cobrar un duro, porque jamás olvidaré aquel artículo de la Nochebuena sin el bisabuelo.

Pasaron los años y cuando estaba en la cumbre de mi carrera llegaron al poder los socialistas. ¡Toda la vida presumiendo de rojo y los míos me cortaron la cabeza! Así que regalé mis tres máquinas de escribir y volví a El Berrocal para vivir esa otra aventura de ser ganadero.

En éstas estaba cuando Jesús Moneo, hijo de aquel director callado y prudente, me rescató del olvido para hacer las crónicas de la feria en EL ADELANTO. Para escarnio de lo mal pagados que están los periodistas provincianos, Chuchi Moneo puso en mis manos un cheque de millón y medio de pesetas por las ocho crónicas de la feria (¡aprende, Mariano!), y otra vez volvimos a vivir el dulce veneno del periodismo trasnochador en la redacción de la Gran Vía.

Ahora vuelvo a estas páginas queridas, cuando menos lo esperaba, cuando ya me había acostumbrado a estar ausente sin sentir el dolor del silencio, que es la enfermedad más dolorosa para un escritor de periódicos. Volver a empezar siempre es un desafío o el dulce consuelo del emigrante al regresar a la humilde casa del pueblo, cuando no sabías que el mundo empezaba más allá de la última encina del horizonte.

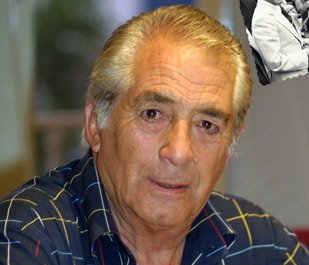

Alfonso Navalón